掛軸は何に描かれているのか。大きくは 和紙 と 絹 に分けられます。

| 和紙 | 絹 | |

|---|---|---|

和紙の種類は原材料の違いにより多種にわたります。 |

カイコのまゆから採った天然の繊維「絹」。 |

|

|

|

|

絹本、紙本ともにそれぞれの特徴があります。 ・丈夫で長持ち

|

このため、何百年前に作られたといわれる掛軸が今にも残っています。 自然素材でできた本紙に、自然素材でできた裂地を合わせる… 先人の知恵は素晴らしいものです。 もちろん良いことだけではありません。 ・破れたり折れたりする ・水に弱く、しみがつきやすい ・日光に弱い これらを解決するには、掛軸の保管方法が問題になってきます。 保管の仕方ひとつで耐用年数も異なってきます。 掛軸がどこから劣化していくのか... 一般的には本紙周りの「裂地(きれじ)」から劣化は始まります。 |

掛軸は本紙にかかれた題材によって、また本紙の長さによって表具の形態を変えます。

中国から伝わった表具の形、また日本で生まれた表具の形が今に伝わり受け継がれています。

| 大和表装 | 文人表装 | |||

|---|---|---|---|---|

| 真 | 行 | 草 | 明朝 | 丸表装 |

|

|

|

|

|

| 仏画 名号 |

花鳥画 山水画 神事 |

墨蹟 俳画 |

南画 | 書 丈の長い本紙 (115cm以上) |

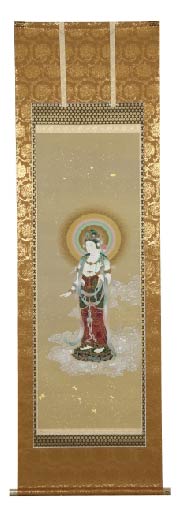

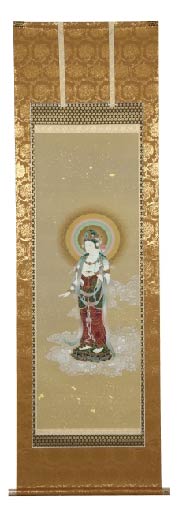

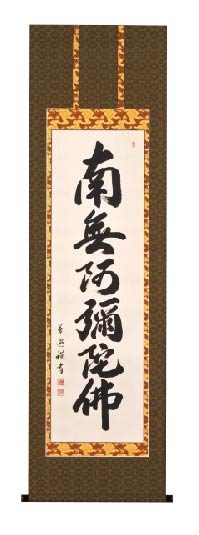

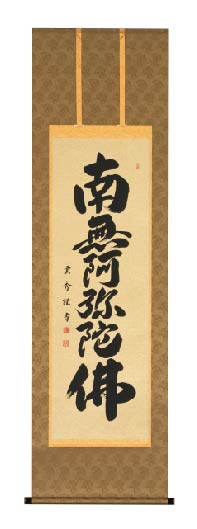

大和表装の中で最も格式の高い表具形態。主に仏事に使用されます。

各宗派のご住職が揮毫された名号や十三佛、観音様、四国八十八ヶ所や西国三十三ヶ所などの霊場巡拝印譜には真の表具が施されます。

真の草 → 真の行 → 真の真 の順に格式が高くなります。

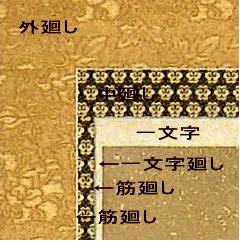

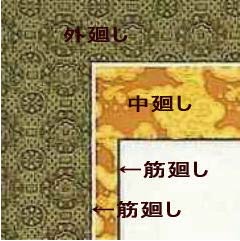

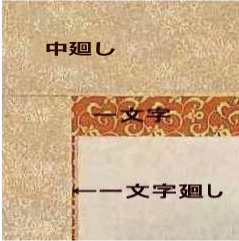

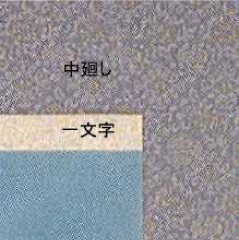

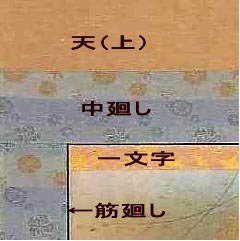

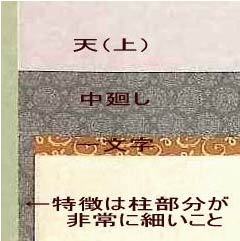

特徴は中廻しの存在と、筋が二重に廻されていることです。

| 真の真 | 真の行 | 真の草 |

|---|---|---|

|

|

|

|

|

|

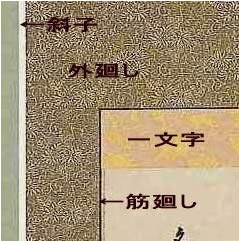

上の拡大図をご覧いただきますと、違いがお分かりいただけます。

真の真から一文字廻しをなくした形態が真の行、真の行から一文字をなくした形態が真の草です。

行、草の形態も一文字と一文字回しの有無で格式が変わります。

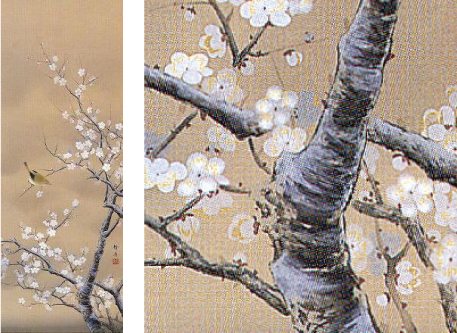

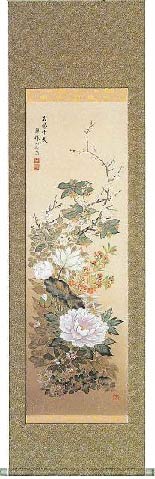

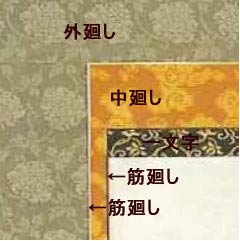

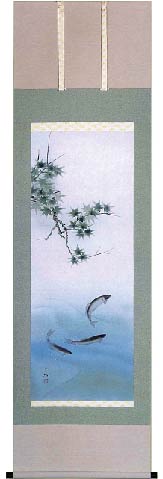

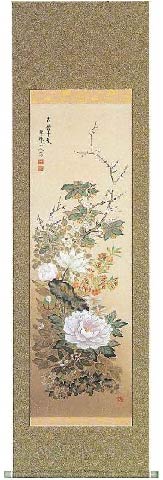

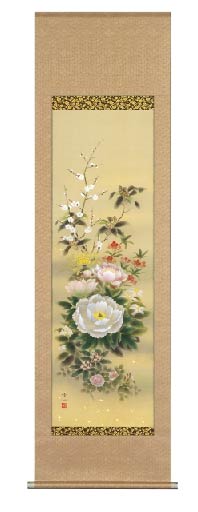

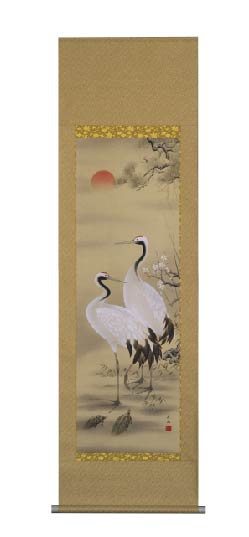

大和表装の中でも一般的な表具形態。三段表装ともよばれます。

花鳥画、山水画など仏事以外のほとんどの画題に使用できる表具形態です。

行の草 → 行の行 → 行の真 の順に格式が高くなります。

中でも行の真(三段表装一文字廻し)は神官仕立てともいわれ、神社・神宮にまつわるものに使用されます。

行の草(一文字なし)の形態はあまりお見受けることがありません。

行の行(三段表装)に筋廻しをした形態もあります、筋を廻すことによって本紙がより引き立ちます。

| 行の真 (三段表装 一文字廻し) (神官仕立て) |

行の行 (三段表装) |

行の行 (三段表装筋廻し) |

|---|---|---|

|

|

|

|

|

|

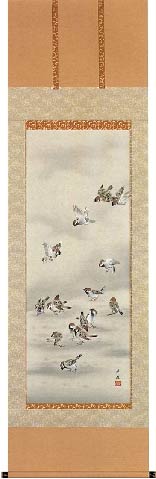

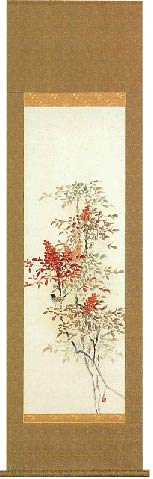

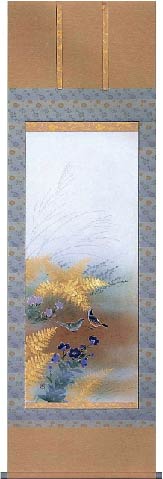

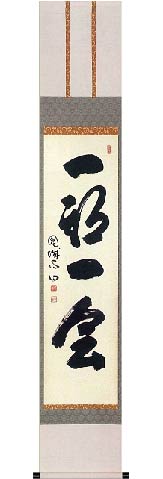

一般的に茶掛けといわれる形態です。輪補(りんぽ)ともよばれます。

茶掛けといわれる所以は、お茶席の本席では草の形態でなければならないからといわれています。

その画題は墨蹟という寺院僧侶の一行書(禅語)が掛けられます。

茶席の待合での画題は問われませんが、草の形態に仕立てられた俳画(俳句に絵を合わせたもの)をよく見受けます。

一説によりますと、草の形は茶道の大家、千利休が考えたといわれ、表具形態に柔らかさを見出し、女性を表現したとも伝えられています。

草には真がありません。柱が細いため、一文字を廻すことは出来てもバランスが取れないために草には真が存在しないといわれています。

| 草の行 | ||

|---|---|---|

|

|

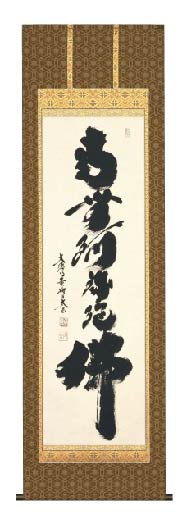

上から下まで同じ裂地、本紙と一文字周りには筋廻し、

両側(耳)に斜子(ななこ)を施した中国から伝来した表具形態。

文人表装とよばれます。

こちらの表具形態は南画とよばれる技法で描かれた作品に使用されます。

南画とは南宗画の略ともいわれ、掛軸の発祥地である中国では宮廷お抱えの画家のものを北宗画、

その対比として南宗画といわれていたそうですが、決定的な違いは定義付けられていません。

南画山水は墨の使い方、タッチが異なることがお分かりいただけます。

輪郭をぼかして描かれている傾向にあります。

| 明朝表装 | ||

|---|---|---|

|

|

上から下まで同じ裂地を廻した中国から伝来した表具形態です。

文人表装とよばれます。あらゆる画題に調和します。

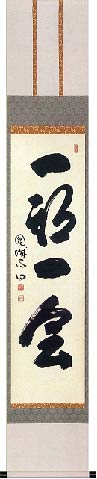

一般的に本紙の丈が長いものには丸表装が施されます。

本紙の丈が長いものに行(三段表装)を施すと、総丈が長くなりすぎて床の間に掛けられなくなることがあるためです。

よくあるご質問に 「風帯が付いてないのは何故」ということがありますが、

丸表装に風袋を付けた表具形態は、略式の仏事用仕立てとして用いられているからです。

仏事用の表具形態である真の草を簡略化したものとして、近代に取り入れられたものです。

| 丸表装 | 丸表装 一文字廻し | 丸表装 一文字廻し 風帯付 |

|---|---|---|

|

|

|

|

|

|

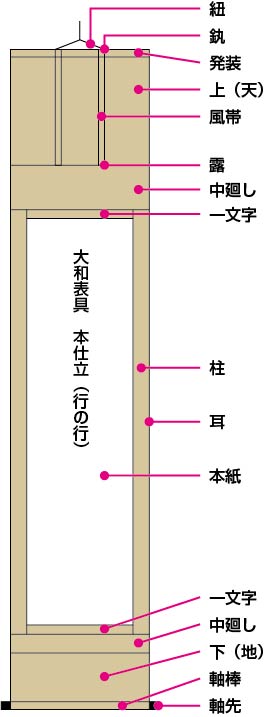

掛軸には部分ごとに独自の名称が付けられています。

軸紐 (じくひも)

掛軸を掛けたり収納するための紐。掛ける時は紐を床柱側に寄せる。

鐶 (かん)

座金(ざきん)とも。軸紐と発装(半月)をつなぐための金具。

発装 (はっそう)

半月(はんげつ)とも。掛軸の上部に使われる軸芯。

天地 (てんち)

行の仕立て(三段表装)において三段に区切られた内の上部を天、下部を地という。

あてられる裂地を天地裂とよび、普通は無地の裂地を使用する。

風帯 (ふうたい)

大和表装(真行草の形態)に用いられ、裂地は一文字と同じ裂を使用する。

露糸 (つゆいと)

風帯の先端、両端に取り付けられている糸。

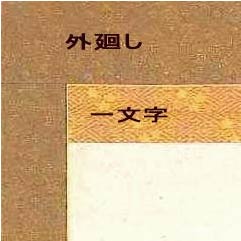

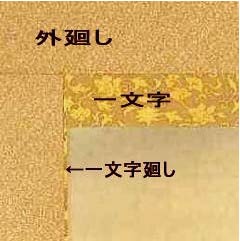

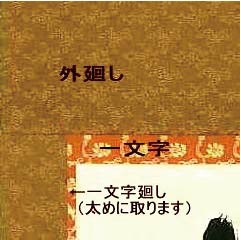

一文字 (いちもんじ)

本紙の上下部分にあてられる裂地。

使われている裂地の中で一番高価な裂地を選定するのが常とされている。

外廻し(そとまわし)

一番外側に廻る外裂地。

中廻し(なかまわし)

軸棒 (じくぼう)

軸木とも、掛軸を巻いたときに芯となる部分。紙管を用いることもある。

軸先 (じくさき)

軸端とも。軸棒の先に付ける取っ手部分。

裂地とともに掛軸の美術品としての価値を相乗するものであり、掛軸の用途や形式に合わせて変えることがある。

上巻 (うわまき) →裏側

掛軸裏面の上部(巻いたときに外にでる部分)に取り付ける絹地。

掛軸の保護を目的として用いられる。

軸助け (じくたすけ) →裏側

掛軸の裏面、軸棒部分と地(下)部分の接合部が重さや風化などにより裂けるのを防ぐために補助的な役割を担うもの。

機械仕立てや安価なものには付けられていない。

上巻と同じ絹地を使用することが多い。

耳 (みみ)

掛軸の側面部分。

裂地のほつれ防止や横から加わる力などに対する強度を保つために両側の裂地を背面に折り返し、のり止めをする。

手間を省くために折り返しをしないで、単に裂地にのり止めをする「断ち切り」もある。